「丘のまちの物語ー知っておきたい麻生の歴史」

2024.3.15

川崎新都心街づくり財団・監修

平本一雄(東京都市大学名誉教授)文・絵

出版目的

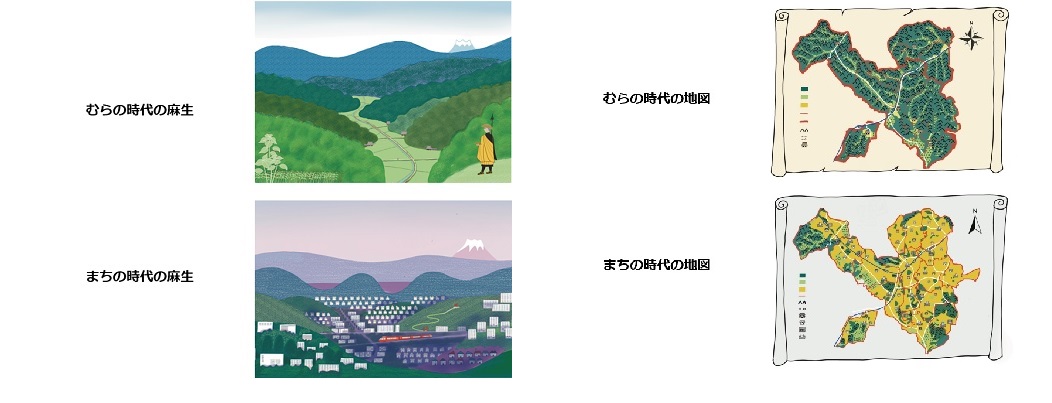

麻生区は我が国の高度経済成長期に東京都市圏に流入する人々によって形成された郊外地域です。その人口の多くは転入者の新規住人であったため、多くの人がこの地域の歴史について知識を持つ機会がなかったといえるでしょう。大人をはじめ子どもたちが、この地域の独自の歴史や魅力を知り、誇りを持ち、住み続けたいという気持ちを持ってくれるよう、地域学習の書籍としてこの絵本の制作を行いました。

かつての農村社会が郊外化によって都市社会へと変化していく過程をわかりやすい物語にしましたが、これは別途に出版しました大学研究者の執筆による「持続する郊外」(青弓社)にまとめられた麻生地域の歴史をもとに、絵本化したものです。

監修:川崎新都心まちづくり財団

「川崎新都心地域・麻生区の街づくり活動を促進し、街なみ環境の向上と新し

い文化の創造を図ることに よって、21世紀にふさわしい魅力ある都市文化ゾー

ンの形成に寄与し、もって川崎市の発展に貢献すること」を目的として1986年に

神奈川県の認可を得て設立され麻生区域を対象にまちづくり活動を行う財団。

絵・文:平本一雄

1988年より麻生区に居住。1970年京都大学大学院修士課程修了、都市の

総合計画で博士号取得。都市設計・都市研究の専門家。三菱総合研究所

取締役研究本部長を得て、東京都市大学に街づくりを専門とする都市生活

学部を創設し初代学部長となり現在、名誉教授。東京大学、東京芸術大学、

早稲田大学、明治大学などの大学院でも教鞭をとる。これまで日本最大の都市

開発の東京臨海副都心(お台場)、2005年の日本万国博覧会(愛知県)などの

全体計画の作成を行ったほか、世界各地の都市の調査研究に従事してきた。

大学退職後は、川崎新都心まちづくり財団の特別顧問として麻生区の街づくり

に協力。著書に「持続する郊外」青弓社、「世界の都市」彰国社、その他多数

絵本の構成

1.絵本

〈 里山の生活: 農村の静かな暮らし 〉

1.100の丘があるところ: 谷戸地形の丘陵地、 麻生郷と呼ばれた。

2. やまゆりの咲く農村: 谷戸がつくる豊かな自然と咲き誇るやまゆり

3.鉄道の開通と東京の文化人が住み始める。

〈 宅地開発による郊外都市の誕生 〉

5. 近代生活の象徴「団地」が開発される。

6. 開発に伴う自然破壊に対する対策。

7. 新百合ヶ丘駅(1974)の開設、行政・商業センターの誕生(1982)

8. 田園郊外の誕生

9. 残された里山の緑、谷戸が生み出す地産地消

〈 郊外のまちの魅力 〉

11.新規住民の願いで川崎市が市民ホールを建設

12.芸術文化活動が活発に

2つの芸術系大学、アートセンター2007、アルテリッカ2009.

13.ショッピング、マルシェで賑わう街に

14.未来に向けてのあけぼの